山海关浓缩了一部抗战史 雄关见证历史烽烟!这里是天险,山与海在此交汇。这里是枢纽,扼守连接东北与华北的咽喉要道。这里也是坐标,多民族文化交融、物产丰饶。因长城而闻名天下申银优配,因历史与当代的交织书写一段段传奇。这里就是《我们的雄关漫漫》第六站——山海关。

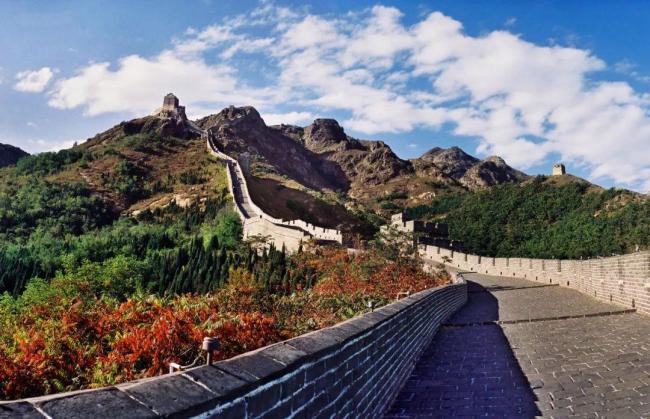

在中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年纪念活动标识中,最醒目的图形之一便是长城。若论哪座建筑最能代表中华民族的精神内核,答案无疑是长城。北依燕山、南襟渤海的山海关,被誉为万里长城的“天下第一关”。登上城楼极目远眺,是一望无际的碧海以及巍峨连绵的燕山,尽显“一夫当关”的壮阔。

山海关古称榆关,别名临榆。明洪武十四年(1381年),这里筑城建关设卫,因其依山襟海故名山海关。著名将领戚继光曾在山海关驻守16年,为御敌由海上入侵,将长城东起点延伸至海上,筑起一座入海石城,即闻名遐迩的“老龙头”。

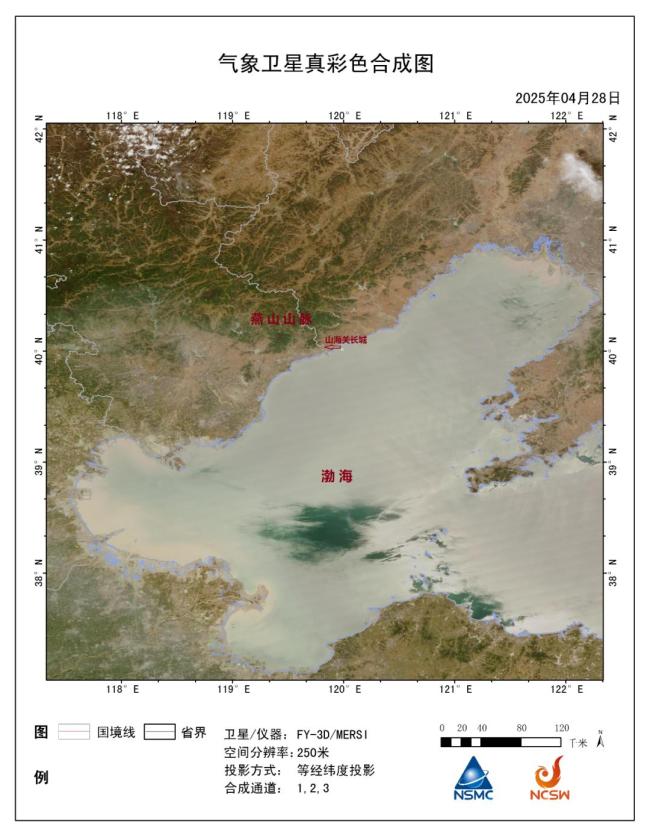

从地形上看,山海关西面是高耸连绵的燕山山脉,将华北与东北拦腰截断;东面是我国最北的近海渤海申银优配,沿岸沼泽遍布、海水侵蚀难以通行。作为唯一的陆上通路,山海关串起了中原与东北乃至整个东北亚。

山海关地处燕山和渤海相接之处,是明长城中唯一与大海相接的关隘,曾扼守古时中原与辽东近乎唯一的陆上通道,有“两京锁钥无双地,万里长城第一关”之称。在古代,山海关的重要性更体现在文化分界,它正处于北方渔猎与农耕文化的交融地带。气候差异直接影响了关内外的农业生产和居民生活习惯,使山海关成为东北与华北的自然分界。

清朝时期,山海关的军事作用被削弱,但仍沟通东北与华北地区的重要交通枢纽。随着中国历史上一场大规模的人口迁徙“闯关东”,关内关外的文化发生了更为直接的融合。以如今的河北省秦皇岛市辖内的山海关区为例,这里已汇聚汉、满、回、蒙古等20多个民族,形成了独具特色的“关城文化”。

1931年“九一八事变”后,日寇占领了中国东北全境,并成立伪“满洲国”。随后将贪婪的目光投向华北,山海关正是日寇进军路上无法绕开的屏障。1932年12月8日,锦州日本第八师团铁甲车开到山海关站东端长城缺口,向城内发炮,山海关战斗正式打响。驻守山海关的东北军将领何柱国下令坚决抵抗,但最终于1933年1月3日以失败告终。1945年8月底,八路军仅用两个多小时收复山海关,山海关在被日寇强占12年7个月后终于重新回到中国人民手中。

千百年来,山与海的碰撞造就了山海关地区独特优质的区域小气候。北边的燕山将南下的冷空气拦在关外,形成独特的冷空气绕流,使得关内关外温差显著。东临渤海,海陆风的调温作用使其冬无严寒、夏无酷暑。来自渤海的暖湿气流涌入关内,使其降水均衡、湿度适宜。山地与海洋的碰撞、交融不仅使山海关地区成为渤海沿岸最宜居的地带,也赋予其丰饶的物产。虾、蟹、贝等海产随着暖湿气流一同抵达关内,大樱桃、桃、苹果等果品在山地气候下结实。

如今,山海美景、风土人情、气象景观、丰饶物产已成为这座城市新的名片。春有“关城”民俗,夏有山寺雨晴,秋有满山红叶,冬有冰海奇观。河北气象部门深挖气候资源,立足“气象+文旅”,为山海关及秦皇岛旅游产业发展赋予更多动能。无论是领略自然风光,还是体味风土人情,亦或是追寻历史足迹,山海关都能为您带来一场自然与文化交织的完美旅程。

申银优配

申银优配

贵丰配资提示:文章来自网络,不代表本站观点。